專題文章:鋁製微流道熱虹吸式 3DVC 散熱技術:突破高熱通量極限的創新解方

335

次閱讀

次閱讀

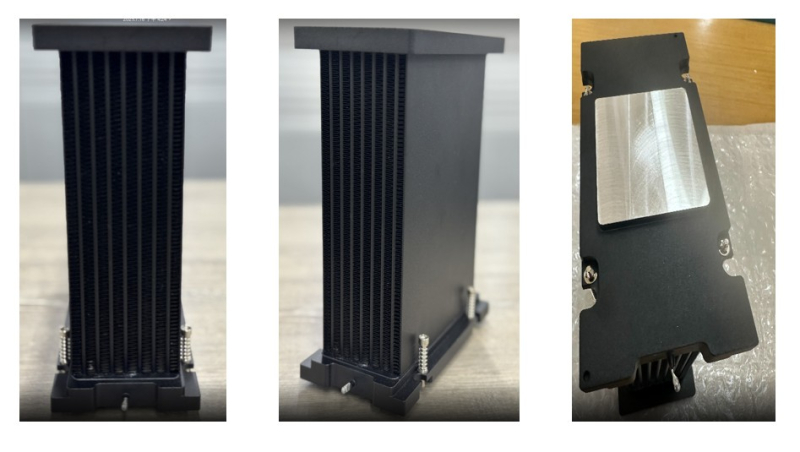

鋁製微流道熱虹吸式3DVC,是面對AI時代高功率散熱挑戰的關鍵技術之一。它同時具備高效能、高結構彈性與高量產潛力,將成為氣冷與液冷之間的最佳橋樑,也是未來伺服器與AI平台散熱解決方案的重要拼圖。

一、技術背景

隨著 AI 運算功耗快速攀升,單一晶片TDP已突破1200W。傳統氣冷散熱技術(如Heatpipe、Vapor Chamber)面臨流動阻力與毛細結構限制,導致最大熱傳量受限於900W以下。為突破此瓶頸,「鋁製微流道熱虹吸式3DVC技術」應運而生,成為新一代高效散熱架構。

二、技術原理:熱虹吸與微流道的雙重強化

熱虹吸(Thermosyphon) 是一種不依賴毛細力,而是透過重力差驅動工作流體循環的相變散熱技術。

微流道結構(Microchannel) 則可大幅提升汽化區域的換熱面積與汽液分離效率。

結合兩者,形成:

- 下方蒸發腔:高熱通量區,流體吸熱氣化

- 上方冷凝腔+鰭片:冷卻流體快速凝結並返回

- 內部無毛細結構:降低流動阻力,支援高熱通量 (>1200W)

三、鋁製一體成型結構優勢

| 特點 | 說明 |

|---|---|

| 鋁材重量輕 | 密度僅為銅的1/3,適合大型模組輕量化設計 |

| 微流道可CNC加工或鋁擠 | 製程彈性高,成本具規模效益 |

| 與鰭片一體成型整合 | 避免多段熱阻界面,整體熱傳效率更佳 |

| 支援複雜異形設計 | 適用於AI GPU Tray、1U機箱、網通設備等不同外形需求 |

四、實測與模擬驗證成果

| 項目 | 傳統3D VC | 鋁製熱虹吸微流道模組 |

|---|---|---|

| 最大熱輸出功率 | 約 900W | >1200W |

| 熱阻 | ~0.07~0.1 ℃/W | ~0.03–0.05 ℃/W |

| 對流鰭片效能利用率 | 中等 | 高(汽冷側移熱效率提升 30%) |

| 重量 | 高 | 降低約 35% |

五、應用情境與整合架構

1. AI GPU 散熱模組(單晶片TDP>1000W)

鋁製微流道作為均熱板/熱源接觸層

上方接鰭片並整合風扇構成氣冷模組

2. 邊緣運算設備

搭配限空間模具設計,替代液冷方案

避免管路、冷卻液、泵浦維護問題

3. 資料中心預熱交換模組

- 作為液冷前級熱界面

- 減輕冷板熱負載並穩定輸入溫差

六、技術挑戰與解決方案

| 技術挑戰 | 解決策略 |

|---|---|

| 微流道結構精度要求高 | 導入CNC或鋁擠+表面處理技術(如粉體塗裝防氧化) |

| 多段結構接合難度 | 採Brazing製程,確保密封性與氣密可靠性 |

| 重力方向影響循環效能 | 微流道設計強化液體引導回流,支持多方向應用(非直立設計) |

七、未來展望

鋁製微流道熱虹吸技術在熱通量、成本、重量、製造可行性四者間取得極佳平衡,具有高潛力成為未來AI、伺服器、高密度運算設備的主流氣冷架構之一。

預期趨勢:

成本逐年下降,取代部分銅製VC成為主流

納入整機設計平台(如GPU Tray、冷卻套件)

導入ESG材料設計(鋁材回收/低碳製程)